国立大学では数少ない核医学専門講座で、日本では金沢大学に初めて1973年に開講され、以後50年に渡って、広範囲の専門的核医学研究や核医学診療を行なっています。大学の組織としては医薬保健研究域医学系・核医学、附属病院では核医学診療科として研究や診療を行なっています。

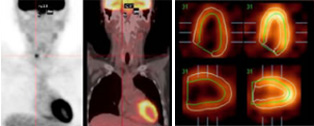

2006年10月より絹谷清剛教授が就任し、がん、心臓病、脳疾患、核医学治療、甲状腺診療を含めた、総合的な核医学診療を目指しています。2007年8月からはPET-CTが導入され、2010年7月より、併設の先進医学センターでPET検査を実施しています。

微量の放射性医薬品(ラジオアイソトープ、 radioisotope)を注射(あるいは内服)すると、その薬の性質により特異的に病気の部位や臓器に集まるため、その分布を撮影して診断を行ないます。

主要な分野であるがん、脳神経、心臓を始め、全身の様々な臓器の働きや病気を調べることができ、安全で副作用の少ない検査が殆どです。

代表的な対象疾患としては

- がんの原発や転移の診断:がんによく集まる放射性医薬品を用います。PET検査も含みます。

- 心臓の病気の診断:心筋梗塞や狭心症などの冠動脈疾患、心不全、心筋症など。

- 脳の病気の診断:認知症や脳血管障害の診断など。

- 甲状腺の病気の診断と治療:甲状腺機能亢進症(バセドウ病を含む)、甲状腺癌など。バセドウ病の治療にもアイソトープによる核医学治療が行なわれています。

- 骨の診断:骨転移や骨折、代謝の異常など。

- 消化器の診断:肝臓や胆道系、消化管出血など。食道シンチ用の解析ソフトを公開中です。

核医学治療(アイソトープ治療、内用療法)は、主にがん細胞を選択的に照射する治療です。

甲状腺疾患に放射性ヨウ素(I-131)を用いる核医学治療は広く行われています。

その他にも神経内分泌腫瘍の核医学治療(PRRT)、褐色細胞腫やパラガングリオーマなどに I-131 MIBGを用いる核医学治療、去勢抵抗性前立腺癌の骨転移や悪性リンパ腫に対する核医学治療も行われています。

新着情報

一覧- 2025.06.05 論文の無料公開(張先生、中嶋先生など;心筋MIBGの国際共同研究)

- 2025.06.03 日本心臓核医学会賞(奥田先生)

- 2025.06.01 神経芽腫に対するMIBG治療の承認申請のご連絡

- 2025.05.30 金沢大学附属病院 臨床研究 優秀論文賞(稲木先生、PSMA PET)

- 2025.04.30 神経芽腫に対するI-131 MIBG治療の、保険診療への大きな動き

- 2025.04.29 核医学実習の感想文の更新

- 2025.04.24 新人歓迎会のご報告

- 2025.04.23 新聞記事(関連病院の新しい核医学装置の導入)

- 2025.04.01 入局のご挨拶(吉田先生)

- 2025.03.31 卒業生の挨拶(陳先生、張先生)

- 2025.03.29 ご卒業そして国家試験合格のお祝い

- 2025.03.25 送別会のご報告

- 2025.03.24 甲状腺癌の治療に関わる論文の無料公開(廣正先生など)

- 2025.03.20 甲状腺腫瘍診療ガイドライン2024の無料公開(廣正先生、絹谷先生)

- 2025.03.03 絹谷先生の文献「核医学治療ってなあに?」の無料公開

- 2025.02.22 2024年の研究費・文献・発表の一覧

- 2025.02.20 放射線取扱技術研修会のご案内

- 2025.02.04 春節のお祝い

- 2025.01.06 NHKでの当科の放送(無料オンデマンド放送も見られます)

- 2024.12.13 世界核医学会の特集の公開(当科の写真も複数あり)

- 2024.12.06 インターンシップ(6年生実習)の説明追加

- 2024.12.06 広報誌への掲載(地域と世界で活躍する医療人)

- 2024.12.04 ★★★医局説明会を開催します(2024年12月)★★★

- 2024.11.08 日本核医学会 名誉会員証の贈呈(中嶋先生、松田先生)

- 2024.11.03 令和6年秋の叙勲(森 厚文先生)

- 2024.10.16 入局挨拶(吉田先生)

- 2024.10.15 留学歓迎会(Vu先生、楊先生)

- 2024.10.14 受賞報告(中嶋先生、2024 Zaret-Beller Elite Reviewer Award)

- 2024.10.05 第64回 日本核医学会の当科関連の講演や座長(2024年11月7日~9日)

- 2024.10.04 特集雑誌の刊行(渡辺先生など;進化し続ける核医学 2024)

- 2024.10.01 アルツハイマー病治療薬ドナネマブの承認

- 2024.09.27 文献の無料公開(廣正先生、絹谷先生;甲状腺癌の内用療法の現状と将来展望)

- 2024.09.01 論文の無料公開(中嶋先生など;人工知能を用いた心筋血流シンチグラフィの評価)

- 2024.08.09 論文の無料公開(稲木先生など;PSMA PETの国内第I相試験)

- 2024.07.24 論文の無料公開(中嶋先生など;MIBG心筋シンチグラフィと致死的不整脈の関係)

- 2024.07.03 論文の無料公開(森先生など;全身MRIとMIBGシンチグラフィのPPGL診断能)

- 2024.06.17 受賞報告、副学長就任挨拶(廣正先生、若林先生、絹谷先生)

- 2024.06.16 論文の無料公開(中嶋先生、松村先生など;Lewy小体病の確率のMIBG評価)

- 2024.06.07 入局して1年の感想

- 2024.06.06 論文の無料公開(齊藤先生など;MIBGを用いた交感神経活動の絶対定量)

- 2024.05.06 科学研究費の一覧(2024年度)

- 2024.04.19 進行中の研究に関する公示の更新

- 2024.04.02 絹谷先生の副学長就任

- 2024.03.26 論文の公開(陳先生、張先生)

- 2024.02.20 ★第13回 金沢甲状腺研究会 開催および公式ホームページのご案内★

- 2024.02.19 ★★★医局説明会を開催します(2024年2月)★★★

- 2024.02.09 論文・学会発表(2023年)の公開

- 2024.01.28 特集「2024年の核医学TOPICS!」 雑誌「Rad Fan」2024年1月号

- 2023.12.19 第66回 日本甲状腺学会の開催報告

- 2023.12.01 日本甲状腺学会の当科関係者の発表予定

- 2023.11.30 核医学治療に関する当科和文献3つ(日本内分泌外科学会雑誌)の無料公開

- 2023.11.24 日本核医学会の報告(久田賞、リターニー奨励賞、研究奨励賞)

- 2023.11.12 日本核医学会の当科関係者の発表予定

- 2023.11.11 ★新 核医学テキスト(絹谷先生、若林先生 編著;中外医学社)の発売★

- 2023.10.16 論文の無料公開(中嶋先生;BMIPP脂肪酸画像における洗い出し率)

- 2023.10.04 ★開講50周年記念祝賀会と核友会総会の開催★

- 2023.09.28 論文の無料公開(中嶋先生;最新の心筋血流画像に関する理論や技術)

- 2023.09.15 共同研究論文の公開(PEG化G-CSF製剤関連大動脈炎のPET所見)

- 2023.09.07 欧州核医学会EANM'23での発表

- 2023.08.23 論文の無料公開(渡辺先生、ピロリン酸を用いた心アミロイドーシス評価)

- 2023.08.17 Best Paper Hisada Prize(稲木先生、松田先生)

- 2023.07.24 医療情報誌 医心 特集記事(絹谷先生インタビュー)

- 2023.07.12 JCRミッドサマーセミナー2023(森先生の講演、望月先生の座長)

- 2023.07.09 第66回 日本甲状腺学会学術集会の演題募集のご連絡

- 2023.06.12 とやまPET画像診断センターへの次世代型半導体PET/CT装置の導入

- 2023.06.05 金沢大学附属病院 臨床研究 優秀論文賞(若林先生、小児MIBG治療)

- 2023.05.29 招待講演(若林先生、Nuclear Medicine Update 2023 @ シンガポール)

- 2023.05.09 世界核医学会の開催報告、寄附講座の紹介(医学部 同窓会報)

- 2023.04.18 論文の無料公開(中嶋先生、日本における心不全に関するinvited review)

- 2023.04.03 全国誌の取材記事(萱野先生、核医学治療)

- 2023.04.01 新しい外来医長の就任挨拶、医師の新たな入局

- 2023.03.28 医学博士号取得者のご報告

- 2023.03.16 IAEA (国際原子力機関) Rays of Hope パートナーシップ加入のご連絡

- 2023.03.13 Webセミナー(稲木先生、最先端放射線技術とがんの診断・治療)

- 2023.02.28 国際誌にて最も引用された論文(中嶋先生、Int J Urol)

- 2023.02.22 論文・学会発表(2022年)の公開

- 2023.02.21 陳先生と張先生からの元宵節のお祝い

- 2023.01.21 陳先生と張先生からの春節のお祝い

- 2023.01.19 MIBG治療の病院見学のご報告

- 2023.01.15 論文公開(張先生、褐色細胞腫と傍神経節腫における核医学の最先端)

- 2023.01.07 アルツハイマー病の治療薬をFDAが迅速承認

- 2022.12.31 論文公開(赤谷先生、肺転移のある甲状腺癌の核医学治療)

- 2022.12.28 医局説明会の開催報告(2022年12月)

- 2022.12.09 TVニュース動画(横山先生、認知症予防プログラム「白山モデル」)

- 2022.11.30 ★★★医局説明会を開催します(2022年12月)★★★

- 2022.11.26 第66回 日本甲状腺学会 学術集会を主催いたします

- 2022.11.12 日本癌学会 優秀演題賞(PSMA-PET治験、当院泌尿器科 溝上教授)

- 2022.11.09 講演会(神経内分泌腫瘍のPRRTの実際、森先生)

- 2022.10.30 文献公開(森先生、MIBG治療)

- 2022.10.10 世界核医学会のハイライト動画★★★

- 2022.10.02 医学博士号取得者のご報告

- 2022.09.27 論文公開(陳先生、BMIPP in TGCV)

- 2022.09.08 天皇陛下のお言葉(世界核医学会 開会式)★★★

- 2022.09.04 第13回世界核医学会、第62回日本核医学会の開催

- 2022.09.03 m3.com動画(萱野先生、進化を続ける核医学治療)

- 2022.08.28 m3.com動画(中嶋先生、シリーズ:核医学検査・治療の現状と展望)

- 2022.08.24 Web講演のご案内(萱野先生、「金沢大でのルタテラ&ライアット治療」)

- 2022.08.07 論文公開のご報告(若林先生、Journal of Nuclear Cardiology)

- 2022.08.06 受賞報告(2022年 Technologist Best Poster Presentation Awards)

- 2022.08.02 第76回 北陸循環器核医学研究会のご案内

- 2022.07.30 世界核医学会ポストコングレスに関するご連絡(抄録、都道府県魅力度ランキング)

- 2022.07.27 絹谷先生の研究科長 就任挨拶のご連絡(医学部 同窓会報)

- 2022.07.16 富山の3つの病院における核医学撮像装置の新規導入・更新(ご連絡)

- 2022.07.09 当科の人工知能AIと脳神経に関する論文の無料公開(ご紹介)

- 2022.07.09 世界核医学会 市民公開講座のご案内

- 2022.06.29 当科での研修およびThe World's Best Hospitalsランキングのご案内

- 2022.06.26 当科の2022年の日本語文献5つ(ご紹介)

- 2022.06.19 当科の先生のweb講演4つ(ご連絡)

- 2022.06.19 大学院全体の進学web説明会(ご連絡)

- 2022.06.12 当科のMIBG治療に関する論文の公開(ご紹介)

- 2022.06.11 核医学に関する令和四年度診療報酬改定のご案内

- 2022.06.08 当科の心臓核医学に関する論文の公開(ご紹介)

- 2022.06.05 α線治療の特集記事(JASTRO Newsletter, 2022年)のご紹介

- 2022.05.30 α線と金沢大学に関連する記事(日経メディカル、2022年)のご紹介

- 2022.05.24 ★核医学e-learningサイトを更新しました★

- 2022.05.23 アミロイドPETおよびタウPETの総説のご紹介

- 2022.05.18 張先生の留学歓迎会のご報告 A welcome party for Dr. Zhang Xue

- 2022.05.15 第22回 日本核医学会 春季大会(大会長:絹谷先生) 開催のご案内

- 2022.05.06 ★医局説明会のご案内(2022年5月)★

- 2022.05.02 医療情報誌 医心 特集記事(絹谷先生インタビュー)のご紹介

- 2022.04.25 ラジエーションハウスとのスペシャルコンテンツのご紹介

- 2022.04.20 送別会のご報告

- 2022.04.18 日本医学放射線学会理事就任のご連絡

- 2022.04.16 人工知能AIに関する当科の最新論文のご紹介

- 2022.04.07 大学院PR動画および研究科長挨拶

- 2022.04.01 新しい医局長および病棟医長の就任挨拶

- 2022.03.29 医学博士号取得者のご報告

- 2022.03.25 PSMA治療の米国FDA承認(速報)

- 2022.03.17 当院のPRRTに関連したセミナーのご案内

- 2022.03.09 PSMAの新聞記事のご紹介(絹谷先生のインタビューも掲載)

- 2022.03.06 PRRT web講演会のご紹介(期間限定)

- 2022.03.01 核医学治療の将来(絹谷先生の2021年の記事)

- 2022.02.11 本院実施の68Ga-PSMA第1相医師主導治験の結果公表

- 2022.02.11 ★核医学e-learningサイトを更新しました★

- 2022.02.06 日経メディカル最新号のα線内用療法の特集(ご紹介)

- 2022.02.02 ★★★医局Facebookページ開設のご連絡★★★

- 2022.02.02 絹谷先生のインタビュー(日経メディカル)のご紹介

- 2022.02.02 絹谷先生のインタビュー「医ノ匠(いのたくみ)」のご紹介

- 2022.01.27 神経芽腫の患者さんの近況報告

- 2022.01.27 核医学診療推進国民会議の会報誌の公開

- 2022.01.26 金沢大学 Papers of the Month のご連絡

- 2022.01.20 講演のご案内(放射線安全管理体制、虚血、核医学治療、PETの当科関連講演)

- 2022.01.17 医局説明会の開催のご報告(2022年1月)

- 2022.01.14 講演のご案内(MIBG治療、核医学治療、PETの当科関連講演)

- 2022.01.13 MIBG治療(保険診療)の開始のご案内

- 2022.01.13 論文掲載のご案内(心アミロイドーシス)

- 2022.01.12 低ヨウ素食レシピ集のご案内

- 2022.01.09 世界核医学会の紹介動画のご案内

- 2021.12.28 医局説明会のご案内(2022年1月)

- 2021.11.24 核医学を学べるwebサイトを更新しました

- 2021.10.20 ルテチウム治療(PRRT)開始のご案内

- 2021.10.19 十全同窓会会報の当科に関する記事のご案内

- 2021.07.28 電子ジャーナルに絹谷先生のインタビューが掲載されました

- 2021.06.28 第21回 若手研究者奨励賞 優秀賞

- 2021.06.22 SNMMI米国核医学会 Highlights Symposiumでの紹介

- 2021.06.18 受賞報告:Hisada Prize (Gold Prize)

- 2021.05.26 前立腺癌PET検査治験の投与開始(プレスリリース)

- 2021.03.17 68Ga-PSMA-11 前立腺癌PET検査のプレスリリース(★TVニュース映像あり★)

- 2021.02.24 医師主導治験(前立腺癌のPET製剤 68Ga-PSMA-11)の30日調査の完了

- 2021.02.19 核医学に関するテレビ番組(2020年12月)の動画のご紹介

- 2021.01.31 I-131 MIBG 製造販売承認申請

- 2021.01.26 医局説明会のご案内

- 2020.12.18 Int J Urol Top Cited Award 2019

- 2020.12.15 68Ga-PSMA-11 PETの医師主導治験のプレスリリース

- 2020.10.22 核医学を学べるwebサイトを掲載しました

- 2020.07.28 金沢大学 Papers of the Month: July 2020

- 2020.06.01 金沢大学 Papers of the Month: June 2020

- 2020.05.14 第20回 日本核医学会 春季大会(大会長:絹谷先生)の開催

- 2020.05.11 令和元年度 金沢大学附属病院 臨床研究 優秀論文賞 (写真あり)

- 2020.05.10 スタッフ紹介の更新

- 2019.11.27 医局説明会のご案内

- 2019.11.09 学会参加報告(EANM'19・バルセロナ)

- 2019.11.06 絹谷先生が日本核医学会の理事長に就任しました

- 2019.11.04 中嶋先生が久田賞を受賞しました

- 2019.07.11 学会参加報告(SNMMI・アメリカ・アナハイム)

- 2019.06.28 森博史先生が米国核医学分子イメージング学会でポスター賞を受賞しました

- 2019.05.14 人工知能による突然死の予測ー欧州心臓学会(ESC)のプレスリリースに掲載

- 2019.04.25 6月15日(土) 専門研修プログラム説明会のご案内

- 2019.03.01 MIBG標準化論文がTop 25 Most impactful JNC highlight

- 2019.02.22 第15回小動物インビボイメージング研究会のご案内

- 2018.12.06 松尾講師が東アジア核医学会で金賞と銀賞を受賞

- 2018.11.28 台湾国際パーキンソン病運動障害疾患学会で松尾講師がポスター賞

- 2018.09.21 放射能を,飲む!? がん治療の新時代:YOUTUBE 動画掲載

- 2018.09.21 ドイツ・ヴルツブルク大学への金沢大学大学院学生研究派遣プログラム(大学院生)

- 2018.07.18 日本心臓核医学会2018地域別研修会のお知らせ

- 2017.12.26 治療病室(主に小児使用時)の写真の掲載

- 2017.12.16 核医学診断ソフトウェア開発: 改訂

- 2017.12.15 難治性の褐色細胞腫(パラガングリオーマを含む)患者を対象とした第2相臨床治験のご案内

- 2017.10.20 北國新聞医療最前線に内照射治療、核医学診断が連載されました

- 2017.10.14 北國新聞に人工知能を用いた心臓の診断が掲載されました。

- 2017.10.11 難治性の褐色細胞腫(パラガングリオーマを含む)患者を対象とした第II相臨床治験が本院でまもなく開始

- 2017.09.13 萱野・稲木・若林医師の癌研究活動に北國がん基金助成

- 2017.09.01 高リスク群神経芽腫を対象としたI-131 MIBG治療が先進医療Bに認定されました ... 医療関係者の皆様、患者様およびご家族様へ

- 2017.06.21 ASCI 2017 meeting in Kyoto - Best Oral Presentation Award - Dr. Matsuo

- 2017.06.08 心臓核医学会地域別研修会開催のお知らせ

- 2017.05.11 2017/05 Best Regional Abstract - International Conference of Nuclear Cardiology and Cardiac CT (Vienna) - Dr. Nakajima

- 2017.01.19 悪性褐色細胞腫・傍神経節種のMIBG先進医療が順調に進捗

- 2016.09.16 核医学の研修医を希望される方に

- 2016.08.31 塩化ラジウム(Ra-223)による骨転移の治療を開始

- 2016.08.31 松尾講師がCJK meetingでGrand Prizeを受賞

- 2016.04.08 悪性褐色細胞腫・傍神経節腫のMIBG治療を先進医療Bとして可能に

- 2016.02.22 悪性褐色細胞腫のMIBG治療を先進医療として可能に

- 2016.02.22 オクトレオスキャン:ソマトスタチン受容体イメージングを開始

- 2015.08.12 心臓核医学の正常値一覧とノート ver 1.6

- 2015.06.22 Best abstract award - SNMMI2015 米山寛人診療放射線技師

- 2015.06.01 第36回神経放射線ワークショップのお知らせ

- 2015.01.25 松成一朗先生、埼玉医科大学病院の核医学診療科教授に

- 2014.10.21 2014年の受賞報告・WFNMB (世界核医学会)、日本核医学会久田賞

- 2014.07.01 Lu-177/Y-90-DOTATATEを 用いたペプチド放射線受容体療法(PRRT)の御案内

- 2014.06.30 金沢大学戦略的推進プログラム

- 2014.06.29 ヨウ素制限の食事療法

- 2014.06.28 PET検査は金沢先進医学センターで

- 2014.06.27 心臓核医学会・北陸地区地域別研修会

- 2014.06.26 新刊「核医学テキスト」の発行

- 2014.06.25 改訂版「核医学画像診断ハンドブック」

- 2014.06.24 研修医の皆さんへ「核医学に関する研修の案内」

- 2014.06.23 ストロンチウム・ゼヴァリンによる内照射治療

- 2014.06.22 東北地方太平洋沖地震における福島原発事故に関連して、日本核医学会より情報提供